2025年7月9日、リンクタイズ『OCEANS』、主婦と生活社『ar』からそれぞれ編集長を迎え、広告主会員を対象に「雑誌編集長との交流会」を開催しました(日本アドバタイザーズ協会との共催)。参加者23名は、編集長の言葉に熱心に耳を傾け、講演後は2人の編集長を中心に歓談の輪が広がりました。

OCEANSがみなさんと一緒にしたいこと。

リンクタイズ

執行役員 OCEANS統括編集長 原 亮太 氏

2006年2月、本誌は「男として父として格好良くあるために」というコンセプトのもとに創刊しました。父親というライフステージに立つ人にいかに応え得るか、トレンドではなく、ライフスタイル自体を考え抜いてきました。09年からは、当時読者平均年齢だった「37.5歳」をコピーに掲げ、新しい価値観を読者にアプローチしてきました。まだ、国内メディアに中年男性のスナップなんて無かった時代、道行く男性の飾らない一枚を収めた「街角パパラッチ」は、等身大の姿が読者に響き、いまや名物企画になっています。また、13年には誌面物販企画「OCEANSコラボマーケット」を立ち上げ、人気ブランドと限定アイテムを考案し、受注生産を始めるなど、ユーザーインサイトに応える取り組みを続けています。

19年、リンクタイズグループ入りして以降は、同社の『Forbes JAPAN』と連携を図っています。同誌の読者層でもあるスタートアップ系の起業家たちの週末を垣間見ると、海に出かけたり、ゴルフを楽しんだり、家族を巻き込んで趣味を謳歌するスタイルが『OCEANS』と重なります。本誌の読者は、いわゆる富裕層のマジョリティに相当する方々です。勤務先ではおおよそマネージャークラスにあり、約8割は家庭を持ち、その多くはお子さんもいらっしゃる、というように横顔がはっきりとしています。また、決して首都圏集中型メディアではなく、東名阪を中心として、各地で支持されていることも特徴のひとつです。

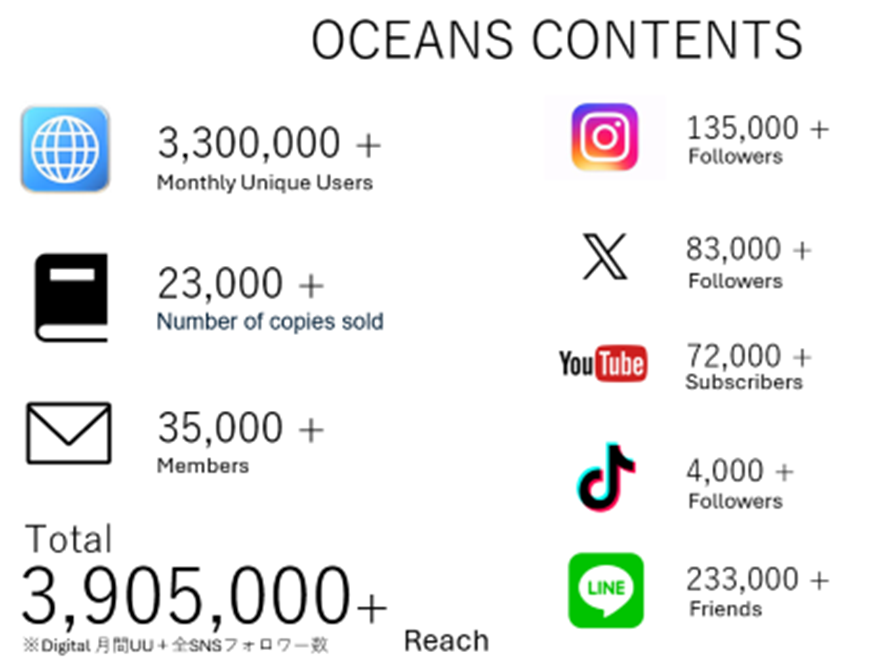

16年にローンチした「OCEANS Web」は、本年1月に過去最高値として332万UU、1890万PVを記録しました。SNSなど各種プラットフォームを通じて、毎月400万程度のリーチがあります。本誌は創刊時から双方向のコミュニケーションを意識しており、ウェブ・SNSなどの力を得た今も、読者・ユーザーのインサイトを読み取り、コンテンツメイクしていく姿勢に変わりはありません。そうした知見の蓄積があればこそ、OCEANSを支持してくださる皆様に、よりしっかりと寄り添うことができ、新たな知見を得ることができる-この好循環によって、エンゲージメントは高まっています。おかげさまで、ビジネスにもつながり、企業・自治体など、クライアント様の幅は広がっています。

経済産業省様から、ファッションの著作権・製造に関して遵守すべき法律の理解促進についてご相談を受けた際は、『OCEANS』のコネクションを活かして業界著名人をアサインし、動画コンテンツを作りました。グループのシステム開発チームと連携し、経産省Youtubeチャンネルに格納した上で、「OCEANS Web」内にランディングページを設け、持続的な効果を生み出しています。

経済産業省様から、ファッションの著作権・製造に関して遵守すべき法律の理解促進についてご相談を受けた際は、『OCEANS』のコネクションを活かして業界著名人をアサインし、動画コンテンツを作りました。グループのシステム開発チームと連携し、経産省Youtubeチャンネルに格納した上で、「OCEANS Web」内にランディングページを設け、持続的な効果を生み出しています。

また、一般アパレルでも勢いのあるワークマン様と商品開発をさせていただいた際には、先方のイベントや社内プレゼンの場に出向き、ファッション通の方々にも振り向いてもらうブランドに成長するために、押さえておきたい特殊なファッション文脈を解説させていただきました。

ターゲットメディアだからこそ知り得るインサイト、そして編集力による文脈づくりによって、コンテンツにとどまらないアウトプットを提供しております。ソリューションこそが我々の財産であり、クライアント様や一般消費者の課題解決をはじめ、市場の創造も目指しています。

神宮寺勇太さん(Number_i)が表紙を飾った本年5月号は、デニム特集を組んで、完売しました。創刊以来取り上げてきた「デニム」は、まさにOCEANSを象徴するワードローブで、19年には「DENIM CAMP」のようなイベントも開催しました。リアルでもデジタルでも、弊社が蓄えてきた様々なアセットを、より多くの企業やブランドに共有したい-そうした願いのもと、弊社は4年前に“30代40代のシンクタンク”として「OCEANS Craft」を立ち上げました。ライフスタイルを充実させることで生活を彩り、社会・経済に貢献できることにOCEANSの価値があると思っています。

ar が描く次の女の子像とビジュアル戦略

“おフェロ”から“おメロ” へ

主婦と生活社

ar 編集長 笹沼 彩子 氏

私は、入社して最初に配属されたar編集部でそのまま20年以上を過ごし、2012年、会社から「目立つ媒体にするように」と言い渡されて編集長に就きました。早速表紙に色枠をつけて、書店で目を引くように一計を講じ、中身は面白い言葉で勝負しようと「雌ガール」というテーマを打ち出しました。半ば炎上覚悟で臨んだところ、タレントさんやモデルさんは思いのほか楽しみながら受け入れてくださり、次第に言葉のイメージに合ったメイクやファッションが確立していきました。15年前後には、本誌から生まれた「おフェロメイク」がトレンドとなり、濃く入ったピンク色のチークが印象的な女性たちが街に多く見られました。ほかにも「ひとりモテ」など本誌は言葉あそびから流行を生み出しています。その後、私自身は『JUNON』編集長となり、イケメンの推し文化に触れるなどして、今年、秋に創刊30周年を迎える『ar』に戻ってきました。

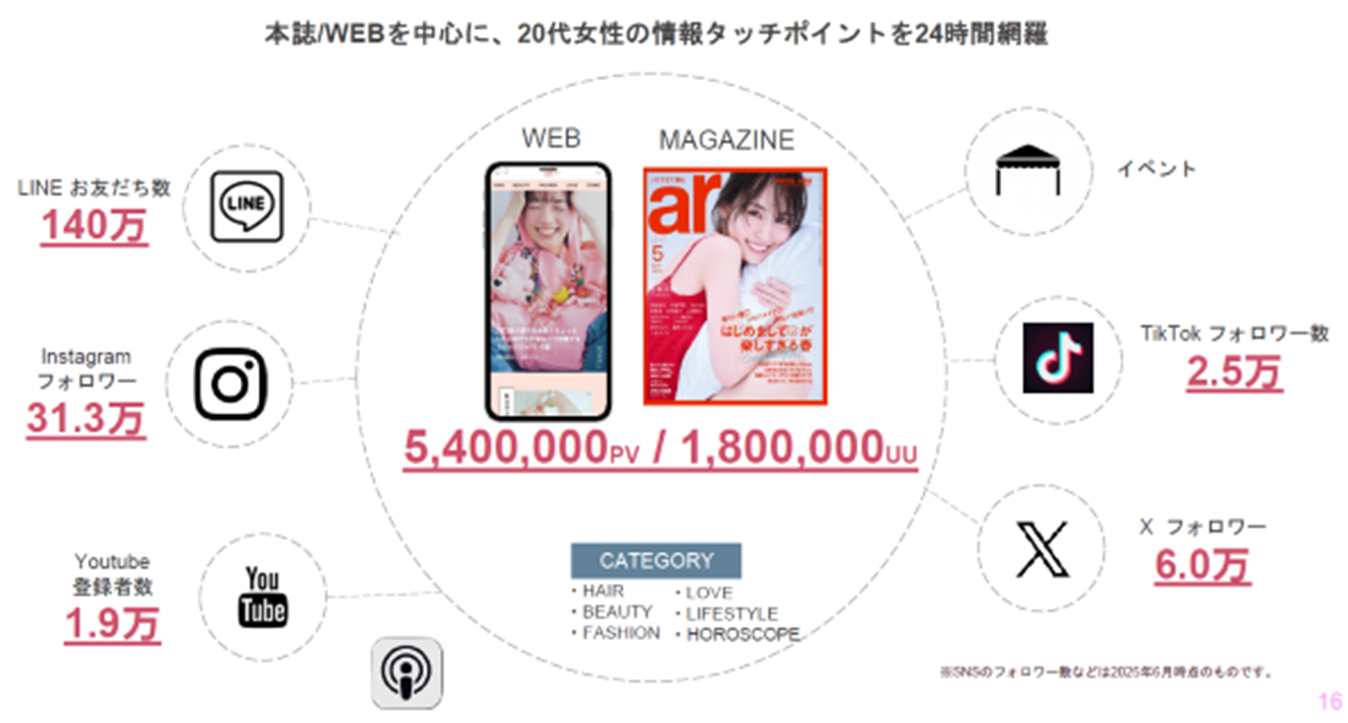

『ar』は20~30代の「自分が好き」にとことんこだわりたい女性がターゲットです。ページデザインが甘い雰囲気で、若者雑誌に思われがちですが、25~34歳までが54%を占めており、かわいいや甘い世界観を好む大人の女性に支持されています。

5年ぶりに編集長に戻ってきた今、女性たちの感覚の変化を肌で感じています。「おフェロ」のように、自分の好きな人に褒めてもらうためのファッションやメイクよりも、今の女性は、自分自身を褒めてあげられるような世界観を求めているはずです。SNSでは、自身の推しに心を動かされたとき「メロい」と表現されますが、これに着想を得て、目下「おメロ」という言葉を前面に押し出しています。自分の好きなものを大切にしている女性たちが、本誌に触れることで自身をご機嫌にできるような紙面づくりを目指していきます。

表紙に登場するタレントさんも「おメロ化」しています。例えば、乃木坂46の賀喜遥香さんも普段の上品な印象から転じ、少し肌の露出が多い衣装をまとい、ヘアメイクやポージングでも、いつもと違った雰囲気を出してもらいました。SNSでバズったことで、発売間もなく、Amazonの在庫が無くなったほどです。本誌は、あえて専属モデルを置かず、時々の旬の女優さんやアイドルの方をお迎えしています。Instagramはタッチポイントとして最も影響力があり、とくにタレントさんのオフショット動画は跳ねると数百万単位の大きな数字を叩き出します。また、推し文化の流れによってXの数字も伸びてきています。

表紙に登場するタレントさんも「おメロ化」しています。例えば、乃木坂46の賀喜遥香さんも普段の上品な印象から転じ、少し肌の露出が多い衣装をまとい、ヘアメイクやポージングでも、いつもと違った雰囲気を出してもらいました。SNSでバズったことで、発売間もなく、Amazonの在庫が無くなったほどです。本誌は、あえて専属モデルを置かず、時々の旬の女優さんやアイドルの方をお迎えしています。Instagramはタッチポイントとして最も影響力があり、とくにタレントさんのオフショット動画は跳ねると数百万単位の大きな数字を叩き出します。また、推し文化の流れによってXの数字も伸びてきています。

こうした力を得て、企業様との連携にも広がりがあります。ロート製薬様の目薬ブランド「リセグロウ」とは、ピンクのキーカラーが合致しており、本誌の世界観をそのままに、キャッチコピーの開発を含めて、タイアップをさせていただきました。公式ウェブサイトの中のオリジナルコンテンツ「ar more」は、縦読み漫画のような作りで、タイトルや写真のレイアウトにも自由度が高く、雑誌の編集力をそのままにユーザーを惹き込み、自然にブランドに親しんでもらえました。Instagramのフィードマガジンとリール動画のパッケージとともに大変好評をいただきました。

『ar』ファンとのリアルな接点に着目すると、お買い物や体験の定期イベント「ar mall」が盛況です。受付開始2時間足らずで定員に達するほどの人気ぶりで、申し込みくださる皆さんの熱意は、9割超の回収率を誇るアンケートからも伝わってきます。協賛企業様のブースを訪ねるだけではなく、そこにコミュニケーションがあったことを実証するような感想の数々に、熱量の高さを感じ、そうした真面目なファンに支えられているメディアであることを誇りに思います。

世の中は明るい話題ばかりではありませんが、『ar』推しで自分自身がしっかり楽しむことで、ご機嫌な女性が増えることを願い、今日もあれこれと思いを巡らせています。

Write a comments