「アーティストとファンの関係をつくりだす広告へ 」

~ブランドを熱源にするコンテンツ・クリエイティブ ~

株式会社 読売広告社

クリエイティブディレクター、コピーライター

高橋 尚睦 氏

巨大なキャンペーンや特別な案件ではなく、いかに普段のクリエイティブの打席で反響を呼ぶ一打を放つか―「いつもの打席から熱を生み出すための考え方と方法論」について、出し惜しみゼロでお話しします!いわゆるブランディング論になりますが、プロモーショナルな文脈にも応用できる部分もあるかと思います。

コミュニケーション観を捉え直すことから

広告が効かなくなったと言われて久しいですが、重要な点は「広告の競合が広告ではなくなった」ことだと見ています。YouTubeやサブスク、スマホゲームなど、無料ないし安価で面白いものが溢れている中で、なぜ、わざわざ広告を見る必要があるのでしょうか? 広告内容を考える以前に、コミュニケーション観自体を捉え直すことが大切だと感じています。

かつてスマホが無かった頃は、CMに切り替わってもテレビを見続けるほかなく、電車の中で手持ち無沙汰なら、中吊り広告を眺めていました。行動の選択肢が限られていた時代には、広告を見るための「時間」や「動機」があったのです。しかし、今は時間も動機もありません。人々の忙しさは加速の一途を辿り、「自分には関係ない」と感じたら、心のスイッチを瞬時でオフにできる高度なスルースキルを、一億人が身につけてしまいました。世の中における広告の立ち位置そのものが変化している中で、受け手に時間や動機がある前提で広告づくりに向かってしまうと、大きな齟齬が生じることになります。

「アーティストとファンの関係」に見る、広告コミュニケーションの理想形

そうした中で通用するコミュニケーションにしていくための基本発想が「奪う広告から、与える広告へ」というものです。広告には、人から時間や注意を“奪う”側面があります。見終わった後、費やした時間や注意の対価を感じてもらえなければ、効くどころかむしろ嫌われかねません。

象徴的な言葉が「ターゲット」です。私自身も共通言語として使いはしますが、発想がそもそも敵対関係から始まっているきらいもあります。受け手の中に“心のスキップボタン”が搭載された今の時代において、「企業とターゲット」という関係性では、広告が見てもらえなかったり、見られても心に残っていかなかったり、ヒットしても次に繋がらなかったりするといった難しさがあります。こうした課題を前にして、受け手との関係性のあり方を見つめ直してみると、理想的に映るのが「アーティストとファンの関係」です。

例えば、ミュージシャンを好きになるとき、最初は楽曲への関心から始まりますが、好きが深まると、楽曲を生み出した人物の価値観や考え方にまで興味が湧き、「好き」の気持ちがミュージシャンの内面にスライドしていきます。これこそが、“ファン”になっている状態です。こうした構造ができると、次の楽曲への期待感も高まります。新曲が想像通りなら満足するし、たとえ予想と違うテイストの楽曲でも「今度はこう来るか」と新たな一面も好きになる、という具合です。この「期待と共鳴」の繰り返しで、そのアーティストを多面的に知ると、ますます内面にも好意を抱き、盤石の関係になります。まさに、この構造を広告やブランディングにも応用したいというのが、私の着想です。

“ファン”になると、アーティストやそのコンテンツに触れる「時間」や「動機」を、人は自ら生み出す―ここに、今の時代の広告の難しさを打破する可能性を見出しています。

広告のあり方を見直す―「コンテンツ」として届ける

理想の関係に近づくには、広告を「コンテンツ」として受け取ってもらうことが重要だと考えています。明電舎の事例をご紹介しましょう。同社は、発電装置や鉄道の電気系統を手掛けるなど、電気技術で社会を支えるインフラメーカーで、ミドル層以上にはある程度知られた企業です。しかし、将来の取引先である若年層の認知には課題があり、若者との接点強化に向けて、YouTube広告をつくることになりました。

この動画広告では、「電気よ、動詞になれ。」というコピーのもと、電気がさまざまな“動詞”に姿を変えていくさまをピクセルアートで表現しました。特徴的なのが、動画内において明電舎は、決して自らについて多くを語っていないことです。コンテンツを通じて受け手を喜ばせることに専心しています。結果、BtoB企業ながら愛着をもって迎えられ、SNSには「私たちの暮らしに電気が密接に関わっていることを改めて認識した」と本質を捉えたコメントや「今までで1番好きな広告」などの好意的な感想を数多くいただきました。その中で、ふと目にした「明電舎...お前、覚えたからな!!」のコメントは、受け手との距離がぐっと近づいたようで、とても嬉しい反応でした。

スキップされがちな動画広告にあって視聴完了率は6割近くに達し、企業サイトへの来訪者も伸びました。また、同社を就職先として意識する学生も増えたようで、若者が自身の人生に深く関与するところまで思いを馳せてくれたことは、つくり手冥利に尽きる経験でした。

なぜこうした反応が得られたか。それは、受け手というものは自分を喜ばせてくれた主体には、“自分から”心を寄せていくからではないでしょうか。このメカニズムが働いたからこそ、強いコミットを得ることができたと感じています。実は、このような原理を見事に言い得た先人の言葉があります。

まず相手に尽くすことから-商人が説くコミュニケーションの本質と、相手に届けるべきもの

「先義後利」ー100年以上前からある近江商人の言葉で「相手を先に喜ばせれば、利益は後からついてくる」という哲学です。注目すべきはwin-winのような交換条件ではなく、まずは“無条件で”相手を喜ばせることに徹している点です。そうした方が結局は、送り手も得られるものが大きくなることを見抜いています。つまり、広告でこちらが何を得るかを第一義に考えるのではなく、まず「この広告で相手が何を得るか」を考えることこそが、広告を「コンテンツ」として受け取ってもらうための秘訣です。

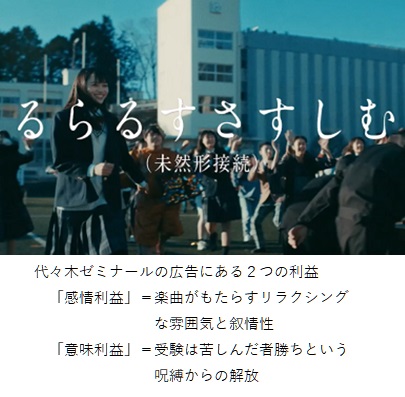

ここで、代々木ゼミナールの事例をご紹介します。同校には「浪人生活を明るいものにしたい」という創業者の志があります。苦しい受験の中にも何かしらの楽しみや喜びを見つけ、最後まで走り抜く力を引き出そうとする、そんな代ゼミの価値観をコンテンツ化するべく、YouTube動画を制作しました。受験生にとっては本来苦労の対象である勉強用語を使って、楽しげに心情を歌い上げていくという企画です。結果、「切実に音源を販売してほしい」「今年1番好きな曲」など、音楽を切り口として熱量の高い反応を引き出すことができました。受験生の母数自体が減少する中で、生徒数がむしろ増加に転じるなど、広告としての寄与も伺えました。

この事例を踏まえて、“与える広告”として届けるべきものは何なのかを言語化すると、「感情利益」と「意味利益」の2つに集約できます。この2つ、若しくは一方でも受け手に届けられるなら、アーティストとファンの関係に近づいていけるはずです。「感情利益」とは、この気持ちになって良かったという感情的体験です。そして「意味利益」とは、それに触れた人が、少しだけ生きやすくなったり、心に留め置きたいと思えるような視点や価値観を指します。

代ゼミの事例では、「頑張ることと苦しむことは違う」という意味利益を、先ほどの明電舎の事例では、音楽と言葉による感情利益をそれぞれ届けようとしています。こうした利益を届けられると、その広告やブランドは受け手の中に残り続け、次へと膨らむ期待感から、継続的な関係に繋がっていきます。

ブランドの私的感情を掘り起こす

箱根駅伝スタートの号砲を待つ大手町―沿道に集まり、選手の出走を心待ちにしている人々に手渡される号外に載せた広告「走りたかった4年生たちへ。」では、次のようなコピーを書きました。

いっしょに成長してきた仲間たちだから、応援したい気持ちもあるだろう。いっしょに成長してきた仲間たちだからこそ、応援しきれない気持ちもあるだろう。誰かに励まされることで、もう一度悔しい思いをしたかもしれない。母校のたすきがいちばん遠くに感じたかもしれない。それでも。それでも、チームを応援することを選んだ彼らを、サッポロビールは応援したい。そこにはタイムには表れないつよさがあるから。悔しさを振り払って、今日までたどり着いたのだと思うから。だから、どうかいっしょに応援してほしいのです。コースの外にいる、4年間を駆け抜けたランナーたちを。区間を走る10人と、ともにたすきをつなぐランナーたちを。すべてのランナーたちの思いが、どうか完走しますように。サッポロビールは、箱根駅伝を応援しています。

配布部数は決して多くありませんでしたが、現場で受け取ったファンのSNSから拡散し、「そういう(4年生の)気持ちを感じ取って拾ってくれ、発信してくれてありがとう」「わたしが言いたいことは、サッポロビールがほぼ言ってくれたので成仏します」といった声が溢れ、多くの人の気持ちと重なりました。心がけたのは、スポンサー然とした振る舞いではなく、ひとりの箱根駅伝ファンとしての心情吐露に徹することです。

こうしたブランド自身が心の奥底に持つ“私的感情”を「ブランドインサイト」と呼んでいます。これは感情利益や意味利益を届けるための鍵のひとつです。「提供価値」や「パーパス」は公的な情報でしかなく、もっと一個人の“祈り”や“呟き”にも近い主観的な感情を深掘りすることが、ファンとの関係づくりには不可欠だと感じています。

ブランドは社会に対して存在意義を“証明”しようとし過ぎに感じることがあります。それよりも、受け手に対して、そのブランドのフィルターを通してしか見えない世界を見せ、そこでしか味わえない感情を味わってもらうことが大切だと思います。それは「わざわざ広告を見る理由」になり得るからです。

受け手を信じ、その能動性を引き出す

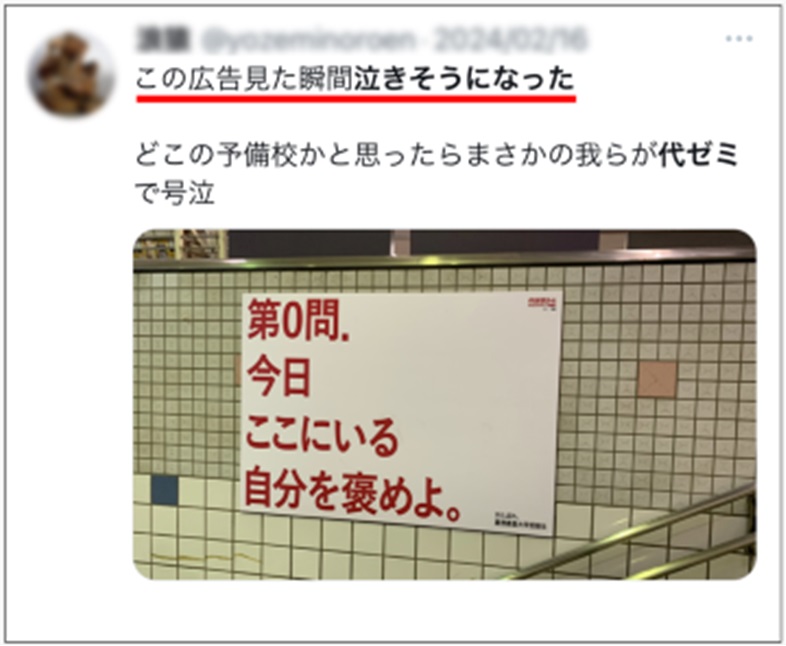

意味利益と感情利益を届ける2つ目の鍵について、代々木ゼミナールの交通広告をご紹介します。早慶の受験当日、試験会場の最寄駅でこんなコピーを掲出しました。「第0問.今日ここにいる自分を褒めよ。」すると、現地にいた受験生が写真をSNSにアップし、最終的に18万ほどの“いいね”が集まりました。 「広告見た瞬間泣きそうになった」「みんなもっと軽率に褒めてええんや」など熱量の高い反応が、受験生の枠を越えて大人たちにも広がりました。この事例から抽出したい2つ目の鍵が「受け手の能動性を引き出す」というものです。

「広告見た瞬間泣きそうになった」「みんなもっと軽率に褒めてええんや」など熱量の高い反応が、受験生の枠を越えて大人たちにも広がりました。この事例から抽出したい2つ目の鍵が「受け手の能動性を引き出す」というものです。

発信者から“言われる”のではなく、受け手が想像力や知性、共感力などを“自分から”動員することに成功すれば、そこに参加性が生まれ、強烈な体験として残るはずです。この事例では受け手が「これは受験に限った話ではないな」と“自分から”解釈を広げたからこそ、反応が生まれたのだと思います。

明電舎の事例にしても「電気よ、動詞になれ。」という願いを連ねているだけで、結論めいたことは何も言っていません。ただし「そういう願いを持っている明電舎はこういう会社だ」と受け手が(言われてではなく)“自分で”企業像を描いたからこそ、心に残ることに繋がったと思います。

定義で人は動かないーブランドの感情、価値観を発露する

明電舎では先述の事例のほかに、現在進行形で「明電舎 Pixel Singer Project」を展開中です。同社の象徴的な3事業をモチーフに、電鉄ちゃん、発電ちゃん、水処理ちゃんとキャラクタライズし、それぞれ個性の違う楽曲を持つシンガーとしてデビューさせました。コンテンツ性を高めるために、投票企画に仕立て、最多得票シンガーは、自らの楽曲のフル版MVを制作でき、負けたシンガーはキャラ消滅というゲーム性も盛り込みました。「巡り会えて良かった」「広告見て速攻飛んできた」など、楽曲やキャラクターへの前のめりな反応が見て取れました。

ここでのポイントは、事業内容やパーパスではなく、あくまで事業を通じた人々への感情を歌詞にしていることです。その感情を受け手と共有するために「歌」というフォーマットが作用しています。もしも事業内容を歌詞で“訴求”する歌だったら、こうした反応は得られなかったはずです。

この事例から、感情利益と意味利益を届ける3つ目の鍵として「定義よりも発露」を挙げたいと思います。ブランドはよく自らの「定義」を語りがちですが、受け手は否定も肯定もしようもなく、定義に対して人が熱狂することはありません。映像のクオリティが高いか低いかが問題ではなく、定義という形で語られる限り、“ファン”という関係にはなりにくいということです。そうではなく「そう定義されたブランドだからこそ、こうした価値観や感情が露わになる」までが表現されて、初めて人が反応し得るのではないでしょうか。これを「発露」と呼んでいます。“ファン”の関係をめざすなら、定義ではなく発露のコミュニケーション構造であることが重要です。今日ご紹介したいずれの事例も、ブランドの価値観や感情をひたすら発露させているに過ぎません。

これまで事例をもとに挙げた「3つの鍵」は、相互に密接に関わり合っていて、本質的には同じことを語っています。

丸ごとの一個に魂を込めるために

私は、広告づくりの信条として「ディテール」は存在しないと考えています。何が本質で何が表層か、何が幹で何が枝葉かなど、受け手にとっては関係なく、受け手は全てを丸ごとの一個としか受け取りません。送り手からすると、良いコンセプトさえ打ち立てれば勝ちと思いやすいですが、目の肥えた受け手が多い今の時代、手を抜いて許される場所はひとつもないと思っています。そのため、私自身は職種の枠組みを越えて、一気通貫することを意識しています。戦略から、コピー、企画、時にはキャラクター開発や、作詞・作曲、演出まで、丸ごとひとつのコンテンツとしてどう響かせたいかを思い描き、最後に魂を入れる作業の機微まで携わるという意味で、CD=コンテンツ・ディレクターという心づもりでトライしています。

多くのエンタメはフィクションの形を取っていますが、私たちの仕事は面白い立ち位置にいます。それは「広告は、ノンフィクションである」ということです。広告の向こう側には、現実を生き抜いている人々の切実さが横たわっています。そこに直接的にコミットできるのが広告の強みです。それゆえに広告には、時として純粋エンタメにも負けないほど強く人の背中を押せる可能性があるのだと思います。そして、その掌を通じて意味利益や感情利益を届けられたなら、ブランドと人は、アーティストとファンの関係に近づいていけるはずです。

※以下、質疑応答

質疑①: ブランディングにおける顧客の「ファン化」「ファンづくり」と近い発想でしょうか?

応答①:ご質問ありがとうございます。基本的には近い発想と理解いただいて差し支えないかと思います。もう少し特色を紐解くと、ブランディングにおける顧客の「ファン化」(いわゆるファンマーケティング)は顧客の囲い込みやコミュニティ運営なども含めたマーケティング活動全般を対象とした考え方だと思います。今回のセミナーの文脈では、より広告コミュニケーションに特化した色合いが強いです。また、「ブランドインサイト」という言葉に代表されるように、今回のセミナーでお話した内容はブランドへの求心力を、よりブランドの「内面」に求めていく志向が強いと思います(=アーティスト性)。それは「内面」への好意は無条件で、かつ強いものだという考えだからです。一方でファンマーケティングは必ずしも「内面」を求心力とはしない場合もあるかと思います。(たとえばクルマの「性能」にファンが集まるなど)

また、両者は対立するものではなく、ファンマーケティングの中に「アーティスト-ファン関係をめざしたコミュニケーション」もあれば「アーティスト-ファン関係をめざしたコミュニケーション」がブランディング全体のエンジンになる場合もあると思います。このあたりは業種や商品、ブランドにもよるかと思います。

質疑②:YouTubeの再生回数が230万となってますが、これは広告配信せずにオーガニックですべて再生されたものでしょうか?

応答②:ご質問ありがとうございます。こちらは広告配信も含まれております。

質疑③:クライアントさまによっては目の前の数字(短期的視点)を重視していて、ブランディングという長期的視点の発想が薄いことがあります。そのようなクライアントさまの説得として大事にされていることはありますか?

応答③:ご質問ありがとうございます。ここについては私自身も課題を感じていますが、基本的には「説得」をすることは出来ないと考えおり、「理解」や「共感」を得られるように言葉を尽くしてお話する、というスタンスです。そのためにこちらでできることとして、《「コミュニケーションの大目的」や「ありたい姿」を明確にする》《コミュニケーションの「全体像」》を整理し共有する。という点は意識しています。なぜかというと、多くの人間が集まって何かをすると、必然的に「手段の目的化」が起こってくると考えるからです。(これは避けられない、人間の本質的な一面のようにも思います)KPIひとつとっても、目的の達成度合いを測るための「目安」だったはずなのに、いつの間にかKPIの達成がモノサシではなく、「目的」そのものになってしまう、ということはよくあると思います。ですので、「最終目的」や「全体像」は何度も同じことをお話しますし、今自分たちがしていることは何をめざしてやっているのか、を都度確認しながら提案するのは意識しています。「全体」としての「目的」が曖昧だと、人は「手段」のなかの「部分」に焦点が当たりやすいのだと思います。

質疑④:広告コンテンツとして、長尺の事例が多かったですが、TVCM15秒のメディア枠のみでコンテンツを作るのは難しいでしょうか?何か事例はありますでしょうか?

応答④:ご質問ありがとうございます。私自身が音楽を武器にすることが多いので、長尺になりがちですが、考え方を応用すること自体は可能ではと思っています。今回、コンテンツと広告の境目は、受け手に“与えているか”と定義しました。“与えて”さえいればそれはもうコンテンツなのだと思います。ドラマでもアートでもギャグでも、手法は何でも良いと思います。名前を出すのも恐縮ですが、たとえば佐藤雅彦さんがつくられていたTVCMは、15秒でもとてつもなく“コンテンツ”だったと思います。自身の事例がなく恐縮ですが、15秒だからこそできる「与える」は何だろう?テレビだからこそできる「与える」は何だろう?という考え方がヒントになりそうな気がしています。

質疑⑤:非常にためになったと思う反面、AEではなくコンペばかりの会社ではどうすることもできないような気がしました。クライアントさまを説得する上で心がけていることはありますでしょうか?

応答⑤:ご質問ありがとうございます。おっしゃるようにコンペよりもAEのほうが実現しやすいと思います。ただ、今回ご紹介した施策にもコンペからスタートしたブランドもありました。そこで提案にあたり意識していることを書かせていただきます。提案で意識しているのは「相手の価値観」を理解すること、「相手の言語」で語ること、の2つです。

相手の価値観とは、広告に対してであれば、組織の内部事情であれ、クライアントが大事にしている価値観です。提案が広告的に妥当なものであっても、それがクライアントの大事にしていることにハマっていないと、意思決定には至りにくいと感じています。「価値観」は感性やトンマナのこともあれば、KPI指標のこともあれば、メディア選択かもしれません。あるいは内部での納得感かもしれません。いずれにしろ相手のモノサシ自体を、相手が信じたくない方向に変えることは(完全に不可能ではないですが)とても難しいので、提案する側として受容するべき線はどこまでなのかを考えます。その上で、こちらが提案するものが、(広告論的な正しさではなく)いかに「相手の価値観にハマるものなのか」という視点でお話をしていくことを心がけています。

もう一点、「相手の言語」ですが、相手(個人や組織)によって、流通しやすい言語は違うので、それを知る努力をするという視点です。データで示してほしいのか、精緻に組まれたロジックで話してほしいのか、本質を突く言葉で示してほしいのか、心を動かしてほしいのか、とにかくわかりやすく話してほしいのか。相手の担当者に対して、あるいは担当者が自分の所属組織内で、流通しやすい言語はどんなものなのか、を考え、なるべくその言語に近い話し方ができるように心がけています。ただし「相手の価値観や言語」で訴えかけたとしても「自分のクリエイティブ」を捻じ曲げる必要はないと思います。「目的地は同じ」でも、「たどり着く手段が想定外である」という理解の仕方をいただくように心がけています。回答になっていなかったら申し訳ありません・・!

質疑⑥:受け手を喜ばせるコンテンツ→存在になる。→事業の好循環という図式には納得しました。Z世代特有なのか、シニア層もそうなのか、という点は少し気になりました。

応答⑥:ご質問ありがとうございます。“先義後利”は、世代を問わず、人間の反応の仕方の原則的な部分なので、それが「ブランディング」や「好意獲得」を目的とする限り、シニア層でも変わらないと考えています。

Write a comments